1

生長在阿里山綠色山林中,鄒族原住民保有獨特的傳統部落文化和建築,祭典儀式更是特殊,讓造訪阿里山的都會遊客為之目眩神迷。近年阿里山區的鄒族原住民,以原風藝術手法美化部落,使得鄒族各部落在傳統與現代交織中呈現令人驚艷的人文采風。

2

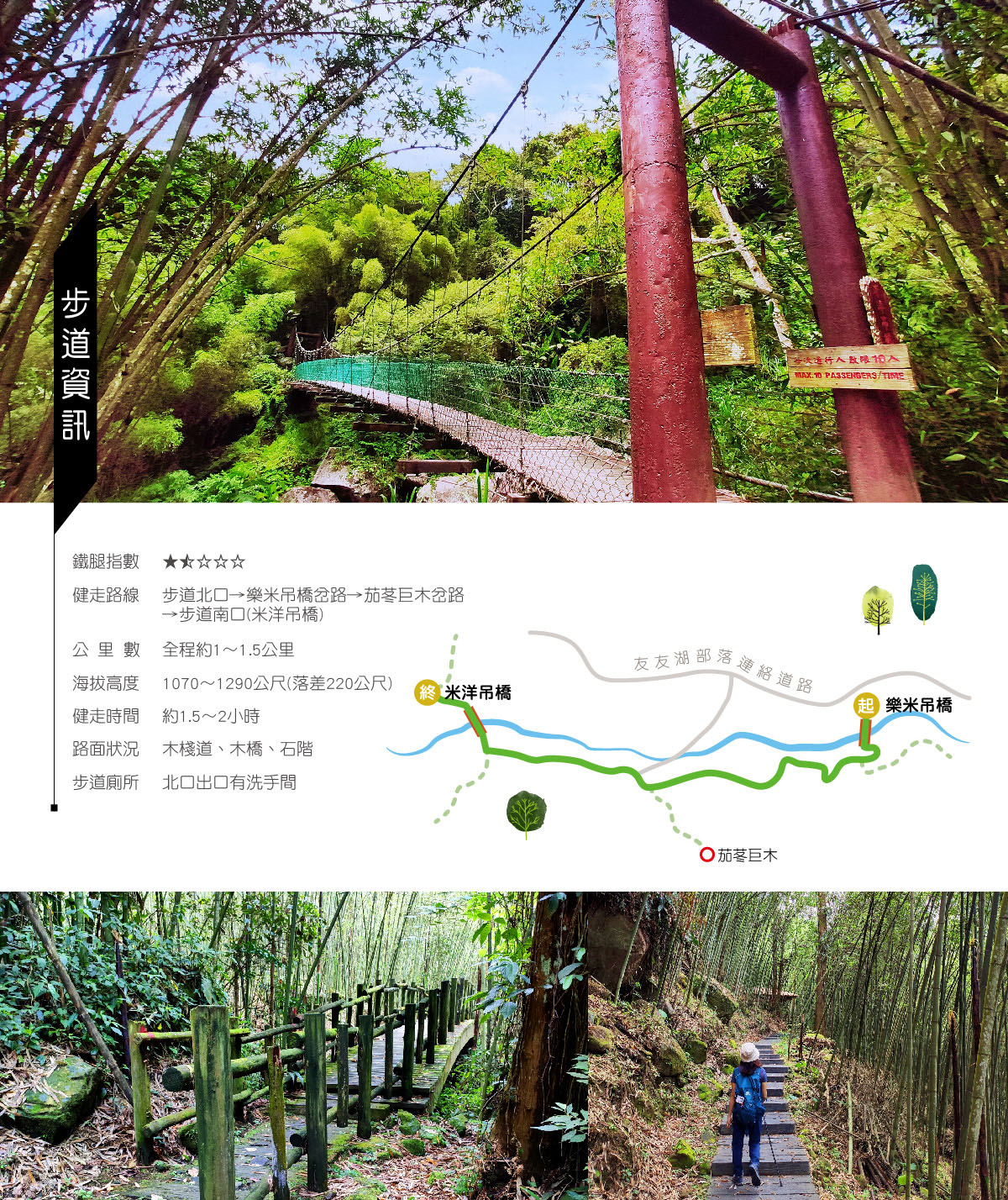

DAY1 迷糊步道

迷糊步道位於嘉義阿里山鄉的樂野村,因連接米洋溪和湖底溪,鄒族村民取「米」、「湖」二字之諧音為步道命名,好記又饒富趣味。步道裡有多處涼亭,雨季時節小坐片刻,聽溪水潺潺,十分舒爽;即非雨季,竹林步道裡亦充滿涼蔭,走來輕鬆暢快。

00

3

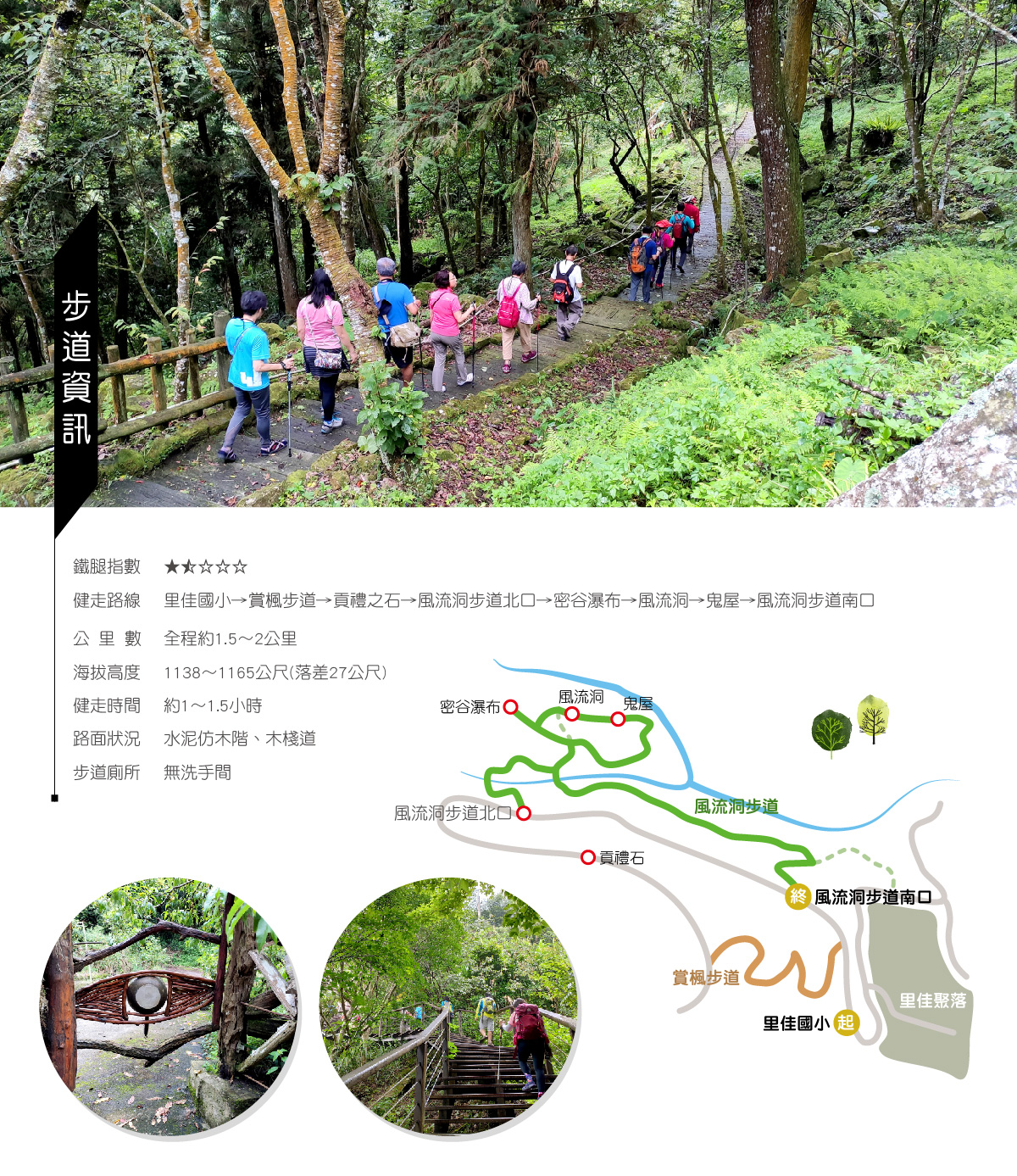

DAY1 里佳部落+風流洞步道

「風流洞」是一塊又高又大的祖靈石,石下有山洞,傳說法術高強的神靈住在裡面,據說昔日鄒族男子要娶妻時,必須先到女方家工作三年,此期間不可越軌,有情人便來岩洞約會,故得名,而風流洞也成為鄒族特有婚俗的歷史見證人。

00

4

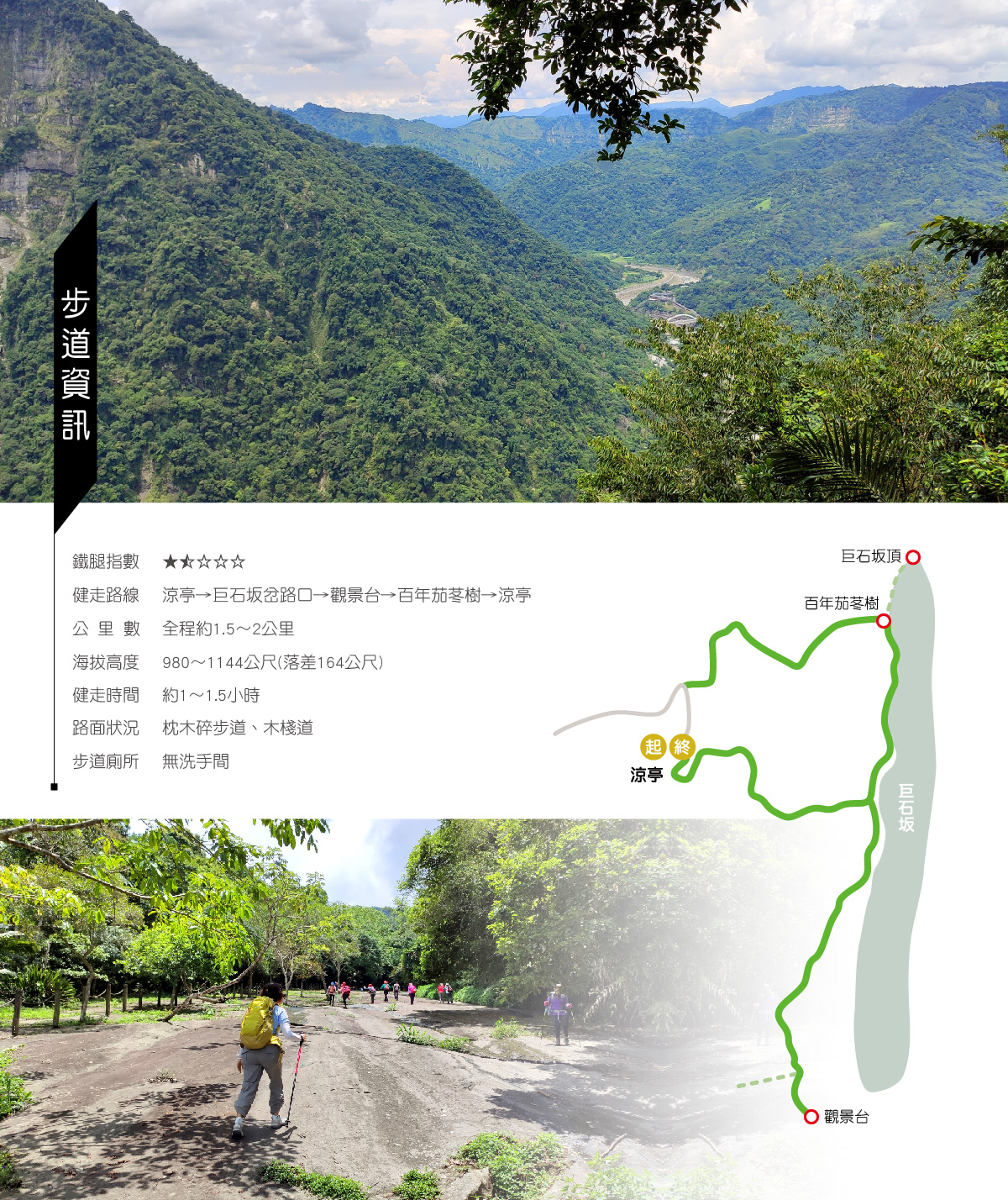

DAY2 巨石坂步道

巨石坂步道位於里佳部落的深山裡面,原本是溪流的河道與茂密的叢林,經過賀伯颱風的肆虐,沖刷出長達700公尺左右,寬30公尺,坡度15度的「巨石坂」,整片傾斜的岩壁平坦壯觀,岩石上有很多自然的壺穴,沿途還有許多中低海拔植物,植物相非常豐富。

00

5

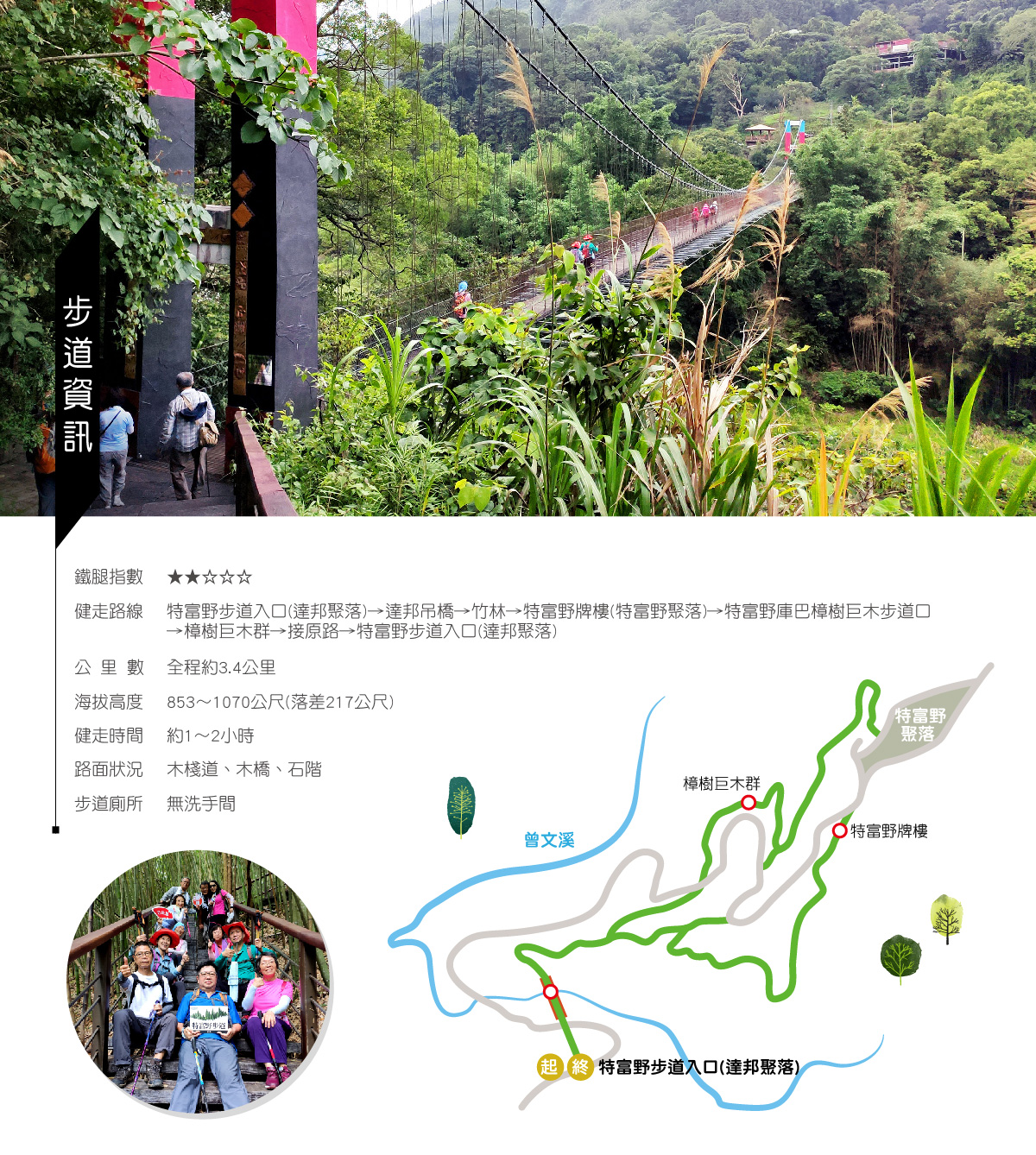

DAY2 特富野步道

特富野步道在阿里山山區,串連鄒族達邦以及特富野兩個聚落,為了避免與特富野古道混淆,又稱做特富野生態步道。從達邦牌樓下坡處起行,走上達邦吊橋跨越溪水,爬上層層木階,映入眼簾的是綠意盎然的竹林區,陽光穿梭在竹林與巨木交錯處,是絕佳的拍照景點!

00

6

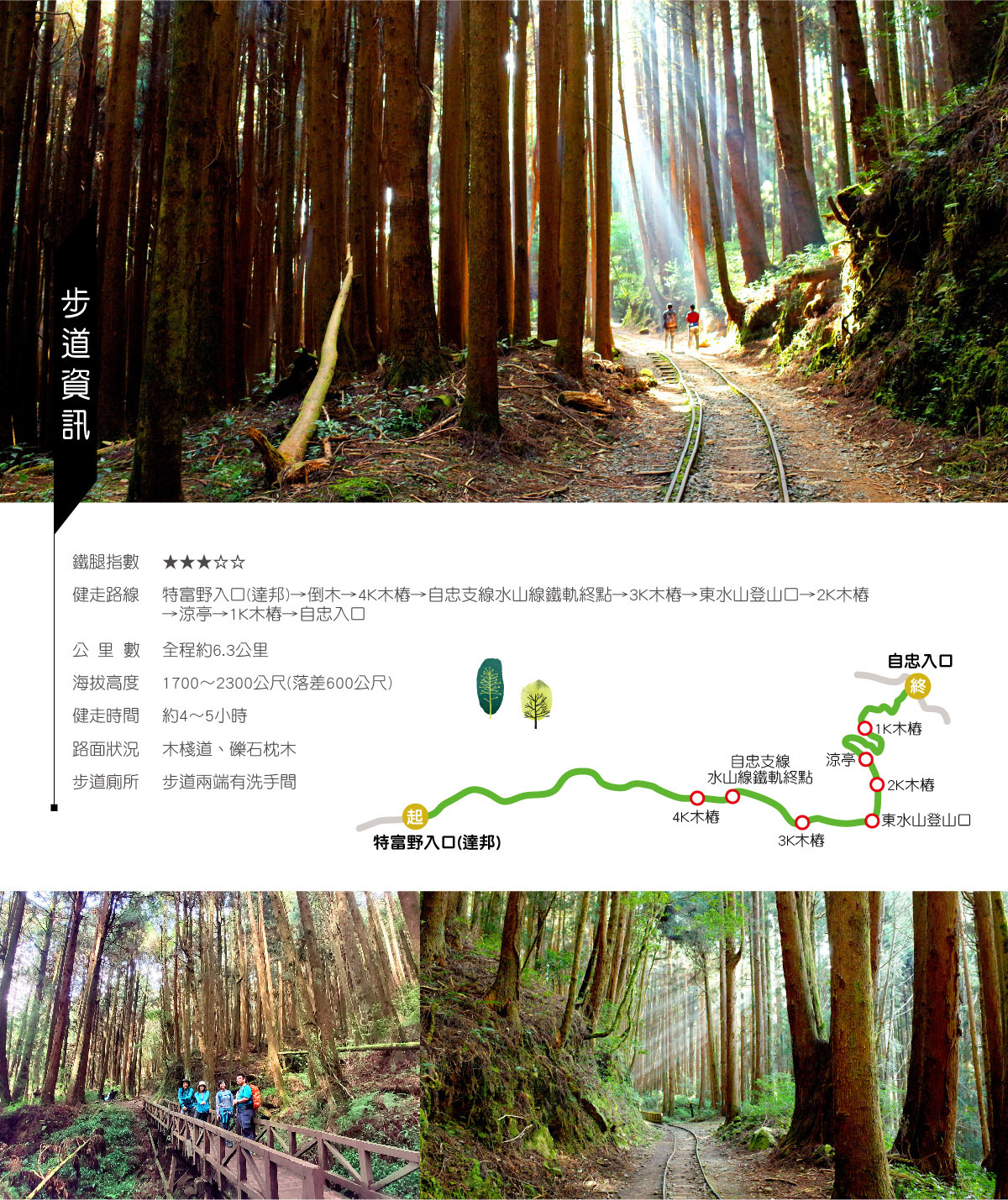

DAY3 特富野古道

特富野古道自古以來就是鄒族的狩獵、通婚道路,後來又因日治時期的伐木需求,而興建鐵路運送珍貴木材,至今古道上還遺留部份鐵道供旅客回味當時伐木記憶。高聳柳杉站立於古道兩旁與中高海拔豐富的植物林相,讓漫步於古道上旅人有一場自然舒適森林嚮宴。

00

7

鄒族解說導覽員

在地人說在地故事

特別聘請在地解說員導覽,透過結合社區與生態資源,提供生態旅遊模式為地方社區提供經濟發展,結合永續生態在地循環的概念,發揮深度旅遊價值。

00

與在地車隊合作

全程七人座,小團精緻

逐鹿車隊成立於八八風災後第四年,因風災無情重挫家鄉,道路損壞,讓旅人不得其門而入,部落蕭條不已。因這樣狀況下,逐鹿車隊就在幾個鄒族青年想要重新將旅客帶進來部落,讓旅人認識不一樣的部落,放慢腳步來貼近鄒族人生活,在這樣理念下而成立。

00

手洗愛玉體驗

自己的愛玉自己洗

阿里山區的愛玉籽膠質成份高,被視為品質最好的產地,愛玉籽產量居阿里山地區之冠。愛玉所結的「果實」是隱花果,是由花托膨大而成,真正的果實(愛玉籽)藏身在雌隱花果內,只有雌株的瘦果才能洗出愛玉。

00

鄒風館

產地食材 X 原民風味

鄒風館餐廳坐落於達邦村,這裡是鄒族的最大村落。北部返鄉的鄒族青年與母親共同經營鄒風館,將原民風味餐改造成原民創意料理,餐廳食材堅持主要選用「在地食材」,利用醬汁與調味手法,將自然食材引出加成的風味,讓來旅客吃的美味又健康。

00

山芙蓉

當季蔬果的無菜單料理

餐廳採用無菜單料理方式,選用當季蔬果入菜,主要為鄒族家常菜,有濃郁排灣風味貴賓菜(南瓜+芋頭粉+佛手瓜),香噴四溢的烤山豬肉,奇拿富(高粱粉揉製而成的飯後甜點)等等,無不一令人食指大動,這些都是主人想要帶給來用餐旅客原味與健康。

.jpg)

.jpg)